Von den musikalischen Leitern

Josef Zelger

(29.02.1876 – 08.01.1946) Vierzig Jahre lang prägte Josef Zelger das kulturelle Leben im Nidwaldner Hauptort. Schon als Kleinkind machte er mit den schönen Künsten Bekanntschaft, spielte doch sein Vater Josef Zelger mehrere Instrumente, nämlich Klavier, Mandoline und Trompete. Und hatte Uhrenmacher Zelger gerade kein Instrument zur Hand, so soll er mit seiner schönen Baritonstimme gesungen haben. Immer habe er Melodien und Takte im Kopf gehabt. Es verwundert daher nicht sonderlich, wenn auch der Sohn musikalisch begabt gewesen ist. Von den Eltern gefördert, machte er die Musik zu seinem Beruf. Er ging auf das Konservatorium. Kaum hatte er dort seine Studien abgeschlossen, holten ihn die Stanser heim und wählten ihn zum Musikdirektor an die Pfarrkirche. Damit war er verantwortlich für die Musik in allen kirchlichen Feiern. Verbunden mit dem Amt war neben dem Orgeldienst auch die Leitung des Gemischten Chores. Wieviele Messen, Vespern, Offertorien und andere Gesänge er mit diesem aufgeführt hat, weiss niemand.

Schon vor seiner Anstellung als Musikdirektor hatte Zelger 1895 die Leitung des Männerchores übernommen, ihr folgte 1898 jene des Orchestervereins und 1913 jene der Feldmusik. Auch die Theatergesellschaft wusste seine Talente zu nutzen. Es muss damals eine schöne Zeit gewesen sein, bis der Erste Weltkrieg dem reichen kulturell-musischen Leben in Stans ein abruptes Ende bereitet hat. Nun galt es, sich nach der Decke zu strecken. Vieles musste Zelger nun improvisieren. Doch er tat es mit Freude und brachte mit seinen Vereinen in schwierigen Situationen noch manche anspruchsvolle Leistung zustande. Der Erste Weltkrieg ging vorüber, die personelle Situation in den Vereinen verbesserte sich wieder, dafür kamen nun andere Ideen der Freizeitgestaltung auf, was ihm zu schaffen machte. Viel Arbeit, die er eigentlich lieber für Kreativeres eingesetzt hätte, musste er nun dafür investieren, die musikalischen Kräfte im Dorf zusammenzuhalten. Allen Widerwärtigkeiten zum Trotz brachte er immer wieder grosse Leistungen zustande.

Im Alter traten dann körperliche Gebrechen auf, welche die Schaffenskraft des talentierten und initiativen Musikers zu schwächen begannen. Er gab in der Folge nach und nach die Leitung der verschiedenen Vereine ab: 1928 jene des Männerchors, 1938 jene der Feldmusik und 1941 trat er auch als Musikdirektor zurück. Um ihn wurde es nun stiller. Ihm widerfuhr, wie es in einem Nekrolog heisst, dass die Zeitgenossen erst merkten, was sie ihm schuldig geblieben sind, nachdem er tot ist.

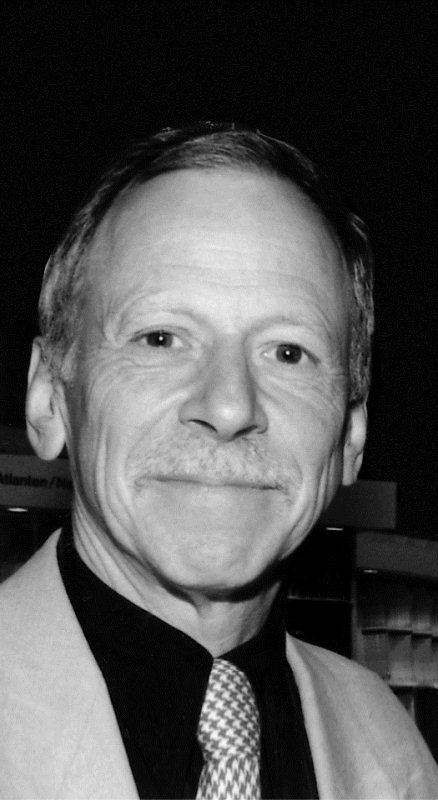

Heinz Hindemann

(22.05.1910 – 23.11.1986) Auch Heinz Hindermann wuchs in einem musikalischen Haus auf. Sein Vater Paul war Komponist und Professor an der eidgenössischen Musikschule und am Konservatorium in Zürich, seine Mutter Anna Hindermann-Grosser unterrichtete an verschiedenen Musikschulen und trat als Sängerin auf. Heinz besuchte das Konservatorium in Zürich. Als erste Stelle war er an der Kirche St. Anton in Zürich tätig.

Im Jahre 1941 folgte er dem Ruf nach Stans als Musikdirektor. Da war er wie Zelger für die kirchliche Musik zuständig, leitete deshalb auch den Gemischten Chor und spielte die Orgel. Daneben unterrichtete er in Stans als Gesangslehrer an den öffentlichen Schulen und als Musiklehrer am Kollegium St. Fidelis. Schliesslich half er massgeblich mit, dass der Orchesterverein wieder aktiviert wurde. Er leitete ihn bis zu seinem Wegzug im Jahre 1964.

Die folgenden Jahre verbrachte Hindermann in verschiedenen musikalischen Funktionen in Winterthur, Zürich und Suhr. Als Pensionierter führte er im Tessin bis zu seinem Tod eine kleine Kunstgalerie.

Konrad Rudolf Lienert

«Da chennt äis ja wirklich fascht mäine, mr wäri i dr Tonhalle.» Was die Stanserin in reiferen Jahren, einstmals selber Mitglied des Orchesters, nun aber Zuhörerin im Parkett des Theaters an der Mürg, laut werden liess, sagt etwas aus über den Geist jener gerade fünf Jahre, in denen sich die Musikliebhaber und -liebhaberinnen des Nidwaldner Hauptortes von einem jungen, eben erst den letzten Phasen seiner Ausbildung und den ersten Berufserfahrungen entronnenen Direktors zu neuen musikalischen Ufern locken liessen. Teils ausgesprochen begeisterungsfähig, teils ganz verständlicherweise skeptisch. Denn die Ansprüche des Neulings waren hoch, nahmen ihr Mass gelegentlich eher an Wunschvorstellungen als an der klar definierten Nidwaldner Wirklichkeit. Da wurde den streichenden, blasenden, trommel- und paukenschlagenden Freizeitmusikanten und -musikantinnen nicht nur Ungewohntes mit Etiketten wie etwa Bartók oder Hindemith zugemutet, da gab es vielmehr neben dem vertrauteren Umgang mit Werken des Barocks oder der Wiener Klassik sogar Versuche, sich aufzuschwingen zu den Highlights der «grossen» Konzertliteratur des 19. Jahrhunderts. Richard Wagners «Siegfried-Idyll» (1966) oder die Alt-Rhapsodie von Johannes Brahms (im Herbst des gleichen Jahres) wurden beides Grenzerfahrungen, die zeigten, wie nahe Scheitern und Gelingen zusammengehen können.

Das alles mit der historischen Aufbruchstimmung der späten Sechzigerjahre, die weltweit dann einiges mehr als nur waghalsige Orchesterkonzerte auslösen sollten, in Zusammenhang zu bringen, mag übertrieben wirken. Und doch: Im Rückblick nehmen sich selbst die kleinen Eskapaden eines lokalen Musiziervereins als bewegende Versuche aus, an Selbstverwirklichung, an gelebter Nachbarschaft auch, etwas hinzuzugewinnen. Das Tonband, das durch alles altersbedingte Rauschen hindurch noch unentwegt die Klangspur jenes Brahms-Konzertes festzuhalten vermag, lässt davon etwas spüren. Die Solistin, eine Stanserin, keine Berufssängerin, hat es an dem Abend geschafft, über sich hinauszuwachsen, und die anschliessende, abschliessende Beschwörung einer tröstlichen Gottheit durch den Stanser Männerchor lässt trotz manchen Unzulänglichkeiten einen Hauch verspüren von dem grossen Atem, den ihr der Komponist einst zugedacht hat.

Gefragt sind hier Reminiszenzen an das, was sich damals im Orchester tat: Was im erwähnten Beispiel an den Singenden zu verfolgen ist, gilt selbstverständlich auch für die Instrumentalisten, Instrumentalistinnen jener Zeit. Keine rückgewandte Verklärung – aber da war ohne Zweifel viel Offenheit, Neugier, Bereitschaft, sich auf Ungewohntes einzulassen. Die ergraute Violinlehrerin, die über Jahrzehnte hinweg den Stanser Streichernachwuchs betreut und geformt hatte, nahm an den Aufbrüchen ebenso teil wie der gestrenge Musikpater des Kollegiums, der eine Spielzeit lang im Theater an der Mürg mit schmunzelndem Vergnügen den Operetten-Primgeiger machte. Und das nicht mehr junge Paar, nach einem langen Leben in Afrika nach Stans zurückgekehrt, bei dem er sich noch zu einem zuverlässigen Fagottisten bildete, sie aber zur schon nahezu professionellen Cellistin, kann für den Elan, mit dem von manchem in jenen Jahren der Appell ans Aufbrechen, an den Mut, Neues zu wagen, beantwortet wurde, als ein leuchtendes Beispiel dienen. Dass der jugendliche Orchesterleiter seinen Leuten zuweilen auch im banal Praktischen neue Denkmuster zugemutet hat, mag das Müsterchen von dem Paukisten belegen, der – selber aus der Autobranche stammend – zu seinem grossen Erstaunen erfahren musste, um wie viel bequemer seine Kesselpauken im 2CV des Musikers Platz fanden als im eigenen, viel grösseren Mittelklassewagen.

Das Tor in eine andere, weitere Welt schien damals für Augenblicke offen. Und doch gabs auch die Vergewisserung des Eigenen. Die Erinnerung, die sich dem Dirigenten von einst ebenso eingeprägt hat wie seinem Tonband die Spur der Klänge, stammt aus einer Probe. Auch dort gings wieder um eine Operette – um eine übrigens, bei der ein weit über Stans hinaus bekannter Künstler, wohl ebenfalls in einem Augenblick ungewohnter Offenheit, Zugänglichkeit, das Bühnenbild entworfen hatte. Er und der Regisseur nun hatten während jener Durchlaufprobe ein plötzlich aufgetauchtes Problem zu bereden. Dem Orchester blieb nichts anderes übrig, als eine Weile zu pausieren. Das tat es auch – zunächst. Doch als die Besprechung der beiden kein Ende nehmen wollte, hörte der Dirigent, der sich nach hinten in den Saal zurückgezogen hatte, aus dem Orchestergraben auf einmal Töne, die ganz von selbst entstanden. Zaghaft, versuchsweise zunächst, doch immer kräftiger. In zwei, drei Minuten schon war aus dem Wiener Salonensemble, das die Partitur verlangte, unversehens eine Stegreifgruppe geworden, die fröhlich und von Herzen Nidwaldner Ländlermelodien improvisierte.

Kollektivimpressionen wurden in den frühen Siebzigerjahren als wichtiges Mittel musikalischer (und sozialer) Bildungsarbeit erkannt und geübt. Dem Stanser Orchesterverein war die Frucht solcher Erkenntnis schon vor der Zeit in seinen Schoss gefallen.

Urs Simeon

Die Leitung des Orchestervereins verbindet mich mit beinahe nur schönen Erinnerungen. Offenbar am 13. April (so steht es in meiner Agenda von damals) habe ich bestimmt mit viel Elan die Probentätigkeit aufgenommen. Rückblickend würde ich einmal sagen, das war jugendlicher Leichtsinn! Von Orchesterleitung hatte ich bis dahin nur theoretische Ahnung. Einzig mein recht gutes Gehör verschaffte mir offenbar bei allen den nötigen Respekt. Aber eines bleibt mir im Gedächtnis haften: Die Leute des Orchestervereins waren mit ihrem neuen Dirigenten geduldig, nachsichtig und hilfsbereit. Von ihnen habe ich so viel Nützliches gelernt, was ich heute nie und nimmer missen könnte. In diesen ersten Proben haben wir offenbar ein kirchliches Programm vorbereitet, denn bereits im Sommer, am 19. Juli, stand eine erste kirchliche Aufführung aus Anlass des Stanser Kirchweihfestes bevor.

Eine positive Erfahrung kommt mir auch im Zusammenhang mit dem damaligen Jugendorchester in den Sinn, welches von Albert Wettstein, einem engagierten Lehrer geleitet wurde, und dessen Arbeit offenbar nicht von allen geschätzt war. Hatte man Angst, dass die Jungen aus dem «Spielkreis» nicht ins Orchester nachrückten? Aber irgendwie schaffte ich es, mit allen in konstruktive Gespräche zu gelangen und bald konnte man wieder zusammen mit den Jungen Musik machen.

Die intensive Probenarbeit, der Fleiss der Mitglieder und zunehmende Routine brachten es mit sich, dass bereits am Bettag 1970 um 17.00 Uhr ein Konzert gemeinsam mit dem Kirchenchor stattfand. In der Zwischenzeit hatte ich auch einen etwas intensiveren Orchesterleiterkurs am Konservatorium belegt und konnte mit zunehmender Freude weiter arbeiten.

An ein besonders schönes Konzert erinnere ich mich, als im Juni 1971 ein gemeinsames Musizieren mit dem Orchesterverein und dem Spielkreis Stans hat stattfinden können. Die Musik muss aus der Hochblüte des Barocks gewesen sein. Telemann und Albrechtsberger in konzertanter Musik muss es gewesen sein. Christa Zimmermann spielte damals als noch junges Mädchen das Klavierkonzert in D-Dur von Joseph Haydn und hatte riesigen Erfolg damit.

Meine Erinnerungen sind aber wie gesagt sehr spärlich. Damals war ich als junger Mann noch fest mit weiteren Musikstudien beschäftigt. Ich ging regelmässig ans Konservatorium, um das Weiterstudium im Fach Orgel voranzutreiben. Ausserdem musste ich als frisch verheirateter Ehemann feststellen, dass meine Frau das Klima (Föhn) in Stans immer weniger ertragen konnte. So kam es sehr bald, dass ich nach einer anderen Stelle Ausschau hielt. Im Spätsommer 72 verliessen wir unser geliebtes Heim an der Knirigasse 5 und zügelten von Stans weg. Leider denke ich zu wenig an die schöne Zeit in Nidwalden zurück.

Alois Koch

Als Musiklehrer am Kollegium St. Fidelis wurde mir 1972 die Leitung des Orchestervereins angeboten. P. Reinhard Peter hatte damals die Funktion eines Konzertmeisters inne, fortgeschrittene Gymnasiasten übernahmen Aushilfsdienste, Mitglieder des Orchestervereins Buochs machten bei gemeinsamen Konzerten mit. Ich habe diese musikalische Zusammenarbeit heute noch in lebendiger Erinnerung: so Konzerte mit dem französischen Top-Trompeter Paul Falentin (er unterrichtete ebenfalls am Kollegium), mit dem Pianisten Armando Cambra (heute Musikschulleiter in Uri) und mit jungen Konservatoriums-Studenten.

Trotz dem kurzen Gastspiel bei den Nidwaldner Musikerinnen und Musikern (die Orchestergesellschaft Luzern hat mich 1974 abgeworben), bleibt mir die gute Atmosphäre, geprägt von Idealismus und Enthusiasmus, unvergesslich. Unvergesslich auch, weil mitten in die ersten Konzertvorbereitungen die Geburt unserer Zwillinge fiel, und ich von den Orchestermitgliedern mit vielen aussermusikalischen Gaben und Ratschlägen überhäuft wurde.

Hans Schmid

Ein halbes Jahrhundert lang habe ich die Entwicklung des Orchestervereins mitverfolgt und miterlebt: Als Zuhörer und Fan, zeitweise auch als Aktivmitglied und Dirigent. Meine Erinnerungen gehen bis in meine Schulzeit zurück.

In meinem Elternhaus gab es Hausmusik, aber kein Radio. Musik «life» zu hören war deshalb für uns immer ein besonderes Erlebnis. Als eifriger Ministrant verpasste ich keine Orchestermesse. Ich war jeweils begeistert. In der Weihnachtsmesse war ich ganz «hingerissen» von den wunderbaren (heute gottseidank verpönten) Schleiftönen der Geiger im Kyrie der «Lebkuchenmesse». Nach dem Gottesdienst zog ich jeweils den Ministrantenrock so schnell wie möglich aus und rannte um die Kirche herum zum Hauptportal, um sehen zu können, wie die dunkel gekleideten Damen und Herren mit den Geigenkästen unter dem Arm die Kirche verliessen. Sie machten mir grossen Eindruck!

Ähnlich begeistert war ich damals auch von den Operetten im Stanser Theater. Da mein Vater daheim gelegentlich mit Solisten probte, konnten wir Kinder die gängigsten Melodien jeweils schon vor der Premiere auswendig singen: «Sei gepriesen, du lauschige Nacht! Hast zwei Herzen glücklich gemacht…» So war ich schon in jungen Jahren ein eigentlicher Fan des Orchestervereins. Als Jüngling und junger Mann gehörte ich dann als Aktivmitglied zum Orchesterverein. Ich durfte an zahlreichen weltlichen Konzerten und auch in einigen Operetten als Oboist mitwirken und dabei viel Schönes erleben. Nur an einem Konzert war der Ärger grösser als die Freude: Als wir das «Siegfried-Idyll» von Richard Wagner spielten, waren wir Orchesterleute heilfroh, wenn wir endlich – immerhin alle ungefähr zur gleichen Zeit – den Schlussakkord erreichten.

Dass ich sogar einmal Dirigent des Orchestervereins wurde, ist eher ein Zufall und hat sich einfach so ergeben. Als mich der Kirchenrat im Sommer 1972 anfragte, ob ich den Kirchenchor von Urs Simeon übernehmen wolle, sagte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn zu. Ich war mir gar nicht richtig bewusst, was diese Zusage alles zu bedeuten hatte. Sozusagen von einem Monat auf den andern war ich Kirchenchorleiter, Organist, Musikschulleiter und Dirigent des Orchestervereins, und dies alles ehrenamtlich!

Ich war natürlich überfordert. Zum Glück war ich im Orchester nur zuständig für die Messen. Für weltliche Konzerte engagierte man andere Kräfte als Dirigenten (für Fr. 50.– pro Probe). Mir bereiteten die Proben für die Messen noch genügend Kopfzerbrechen. Nicht etwa darum, weil Kari immer etwas zu murren hatte, oder weil Lotte Zelger an jeder Probe das gleiche «Vorspiel» bot. Ja, dieses Vorspiel! Es ging so: Lotte kam immer just eine Minute vor Probenbeginn, zusammen mit Josef, ihrem Mann, der – zusätzlich zu seinem Fagott – ihr Cello tragen musste. Bis das Cello ausgepackt, gestimmt und der Stuhl an die richtige Stelle gerückt waren, vergingen immer zehn Minuten. Und wenn man schliesslich glaubte, endlich mit der Probe beginnnen zu können, kam stets noch die gleiche Frage: «Josef, hast du meine Noten?» – Ich habe mich darüber nicht geärgert, sondern eher amüsiert. – Die Gründe für mein Kopfzerbrechen lagen ganz bei mir selber. Ich merkte einfach, dass mir die nötige Fachkompetenz fehlte. (Die Orchestermitglieder waren allerdings so anständig und taten, als merkten sie es nicht.) Damals kam ich zur Überzeugung, dass der Leiter eines Amateur-Orchesters eigentlich selber ein guter Geigenspieler sein sollte (Seit fast 15 Jahren ist dies nun der Fall). Als ich 1980 zurücktrat, verlieh mir der Orchesterverein – aus lauter Freude über meinen Rücktritt – die Ehrenmitgliedschaft.

Thomas Gmür

Schon im ersten Konzert im Oktober 1976 werden die Ambitionen eines relativ jungen, 27-jährigen Dirigenten mit verkappter Hoffnung auf eine Kapellmeisterlaufbahn mit lokal-verwandtschaftlichen Verpflichtungen konfrontiert. Im Cellokonzert von Boccherini wurde dem Dirigenten eine Lokalgrösse zugesellt, ungeachtet darauf, ob die «musikalische Chemie» dazu stimmte. Das Ergebnis des Konzertes konnte man als befriedigend bezeichnen.

Ein weiteres lokalpolitisches Moment kam dann zum Zuge, wenn ein ortsansässiger Chor mitwirkte. Da gab es lange Diskussionen – vor und hinter der Hand: Wer darf was / wen dirigieren? Im Bettagskonzert (September 1977) gibt’s dann einen freundeidgenössischen Kompromiss: beide Dirigenten durften.

Passionskonzert 1979: Da – und auch später immer wieder die spannende Frage für mich bei der Werkwahl: Welche Musik eignet sich für den Orchesterverein? Meine immer stärker werdende Vorliebe für Johann Sebastian Bachs Instrumental- und Vokalmusik stösst nicht nur auf Verständnis. Die gelungenen Aufführungen mehrerer Kantaten und Konzerte überzeugen aber immer mehr Orchestermitglieder von der Genialität des Leipziger Thomaskantors.

Sogar meine nicht allseits beliebte Art, Einsätze nicht nur mit Gesten, sondern auch singenderweise zu geben, rechtfertigte ich mit meinem grossen Vorbild. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass dies – meines Wissens – bei mir im Konzert nie vorkam.

Die Verträglichkeit von Wünschen, Ansprüchen, Vorstellungen eines Berufsmusikers und eines Laienorchesters wurden beiderseits immer wieder auf die Probe gestellt. Offenbar wurden diese neun gute Jahre lang immer wieder bestanden, selbst dann, wenn nicht genau zu unterscheiden war, was Kompetenzüberschreitungen und was Teamwork war. So zum Beispiel, wenn Orchestermitglieder dem Dirigenten (sicher nur gutgemeint) Vorschläge zu dessen Probenarbeit gaben, dieser aber andererseits fünf Minuten vor Konzertbeginn Anweisungen zum Aufstellen des Blumenstockes geben musste.

Rudolf Zemp

Als ich im August 1980 die Stelle als Kirchenmusiker von Stans antrat, wurde mir unter anderem die Leitung des Orchesters für kirchliche Aufführungen an Festtagen und bei besonderen Anlässen anvertraut. Rückblickend kann ich sagen, dass ich ein sehr bewegtes und innovatives Jahrzehnt der Vereinsgeschichte miterleben und mitgestalten durfte. Das damalige Repertoire an geistlicher Musik bestand vorwiegend aus Orchestermessen in kleiner bis mittlerer Besetzung der klassischen und romantischen Epoche: so von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Anton Bruckner, Otto Nicolai, und nicht zu vergessen die traditionsreiche «Missa pastoritia» (Lebkuchenmesse) von Karl Kempter.

Der Orchesterverein stellte sich indessen mutig neuen Herausforderungen im Dienste der Kirchenmusik. Für das Jubiläum «500 Jahre Stanser Verkommnis» im Jahre 1981 standen zwei anspruchsvolle Neueinstudierungen auf dem Programm: Mozarts «Krönungsmesse» und das Auftragswerk «Stanser Vesper» für Soli, Sprecher, zwei Chöre, zwei Orgeln und grosses Orchester von Heinrich J. Leuthold. Mit Verstärkung aus benachbarten Regionen erreichte das Orchester in beiden Werken eine vielbeachtete Leistung. Beispiel: Nach dem Festgottesdienst mit der «Krönungsmesse» zeigte sich der bundesrätliche Ehrengast Kurt Furgler – selbst ein versierter Violinspieler – sehr beeindruckt. Er geizte nicht mit Worten des Lobes über die Wiedergabe dieses grossartigen Werkes.

Später wuchs der Verein durch Öffnung und Zusammenschluss aller Amateurmusiker und -musikerinnen des Kantons zu einem Klangkörper. Der grössere Bestand brachte frischen Wind und neue Möglichkeiten in der Programmgestaltung. Wir mussten viel weniger Verstärkung «einkaufen», um z. B. romantische Werke in Originalbesetzung realisieren zu können.

Als dann im Jahre 1986 mit Martin Schleifer ein Violin-Spezialist an die Spitze des Orchesters berufen wurde, begann auch für den Streicherklang eine neue Aera: die Streicherschulung erhielt in den Proben einen bisher noch nicht gekannten Stellenwert. Zudem liessen sich viele «altgediente» und verdiente Mitglieder im Einzelunterricht beim Dirigenten weiterbilden. Das Resultat war schon nach kurzer Zeit eine spür- und hörbare Qualitätssteigerung des Orchesterklanges. Dies wiederum zog vermehrt Nachwuchs nach sich, vorab auch junge Leute aus den Musikschulen. Persönlich schätzte ich es, dass Martin Schleifer für die Aufführungen in der Kirche die Probenarbeit aktiv mitgestaltete und als Konzertmeister mitwirkte – ein Service, von dem heute noch mein Nachfolger profitieren kann.

Das grösste und wichtigste Ereignis in unserer Zusammenarbeit war zweifellos das Kirchenkonzert vom 15. und 16. April 1988: «Psalm 150» von César Franck und «Messe solenelle de Sainte Cécile» von Charles Gounod, zwei grossangelegte Vokalwerke mit symphonisch besetztem Orchesterpart, welcher die Anforderung einer reinen «Begleitmusik» weit übersteigt. Sie bescherten uns unvergessliche Höhepunkte im Bereich der Stanser Kirchenmusikpflege.

Ursprünglich mussten wir uns bei Orchestermessen in das enge Platzangebot der oberen Empore einzwängen, was uns oft vor fast unlösbare Aufstellungs-Probleme stellte. Nach der Kirchenrenovation 84/85 bürgerte sich allmählich ein, dass Chor-Orchester-Werke im Gottesdienst vorne beim Hochaltar musiziert werden. Die Nähe zum Altar und zur anwesenden Gemeinde stimulierten zu engagierterem Singen und Musizieren.

Die Arbeit mit dem Orchester war immer wieder gewürzt mit humorigen Intermezzi (freiwilligen und unvorhergesehenen), was viel zur Ergötzung und Entspannung in der sonst so «seriösen» Probenarbeit beitrug. So erinnere ich mich an eine Probe Anfang Dezember, als wir unverhofft vom Besuch des Samichlaus samt Schmutzli und Diener überrascht wurden, natürlich mit vielen «Ermahnungen» und «Enthüllungen» aus dem «Goldenen Buch» verbunden.

Einmal erschien der damalige Konzertmeister Rainer Brinckmaier erst nach der Pause zur Probe (er war ein ausgezeichneter Geiger, aber sehr verträumt …). Umständlich rückte er Stuhl und Notenständer zurecht, legte den Geigenkasten auf die Knie und öffnete ihn. Den Rest der Probe konnte er sich auch gleich ersparen, denn der Geigenkasten war … leer.

Als wir auf Einladung der Kirchgemeinde Wolfenschiessen in der dortigen Pfarrkirche die «Krönungsmesse» aus Anlass einer Bruder Konrad Scheuber-Jubiläumsfeier aufführten, blieb der Stuhl des Konzertmeisters an der Vorprobe leer. Allen Befürchtungen zum Trotz schaffte es Rainer schliesslich, mit dem letzten Glockenschlag zu Beginn des Gottesdienstes Platz zu nehmen. Er revanchierte sich für die Probenabsenz mit einem fleissigen Spezial-Einsatz: Während der Predigt schrieb er überall, wo sein Bleistift hingelangte, neue Bezeichnungsvorschläge in die Notenblätter. Die Aufführung geriet dann tadellos, weil nämlich unsere gewieften Streicher sich unbeirrt an die bereits eingeübten, ebenfalls von Rainer stammenden Bezeichnungen hielten!

Einen besonderen Auftritt erlebten wir jeweils kurz nach Probenbeginn: Diskret wurde die Tür geöffnet. In deren Rahmen erschien zuerst ein Cello-Stachel, dann das Instrument und schliesslich der Cello-Träger Josef Zelger. Er enthüllte das Instrument und trug es an den vorbereiteten Platz, wo inzwischen die «Schellistin» Lotte, seine Gattin, Platz genommen hatte und in der Folge ausgiebig ihr «Sarner-a» (sie hatte jeweils am Vorabend im Sarner Orchester mitgespielt) auf das «Stanser-a» umstimmte. Was wäre ein Vereinsleben ohne Rituale!

Martin Schleifer

Meine Tätigkeit als Dirigent eines Laienorchesters begann ich 1984 im Alter von 25 Jahren. Als noch unerfahrener Leiter – ich hatte gerade mein Violinstudium abgeschlossen – bekam ich die Möglichkeit, erste Erfahrungen beim damals noch existierenden Orchesterverein Buochs zu sammeln. Zwei Jahre später leitete ich mein erstes Konzert mit dem Orchesterverein Nidwalden. 1987 wurde ich dann offiziell zum Dirigenten des Nidwaldner Orchesters gewählt, dessen Leitung ich bis heute innehabe.

Ziel meiner Arbeit ist es, die Orchestermitglieder und die Zuhörerschaft in den Konzerten mit Literatur aus den verschiedenen Epochen bekannt zu machen, sowie an der Entwicklung und Kultur des Orchesterklangs zu arbeiten. Abwechslung und Vielfalt in der Programmwahl sind sowohl für Mitspielerinnen und Mitspieler als auch für das Konzertpublikum unerlässlich. Die Schwierigkeit in der Stückwahl besteht darin, dem individuellen Spielstand und Anspruch möglichst aller Orchestermitglieder gerecht zu werden. Es zeigt sich jedoch immer wieder, dass jedes Werk für jedes Orchestermitglied Schwierigkeiten und Klippen verschiedenster Art beinhaltet, welche der Bewältigung und der Verarbeitung bedürfen. Oft sind es gerade die vermeintlich leichten Stücke, welche sich beim zweiten Hinschauen als heikel erweisen und eine relativ lange Erarbeitungsphase verlangen. Häufig ist es so, dass das Orchester in solchen Fällen qualitativ am meisten Fortschritte macht.

Oft werde ich nach dem Unterschied zwischen Berufs- und Laienorchester gefragt. Dies klar und deutlich zu beantworten, ist gar nicht so einfach. Wenn man bedenkt, dass auch zwischen Berufsmusikern enorme qualitative Unterschiede bestehen, so gibt es nur eine Antwort: Der Berufsmusiker verbringt im Gegensatz zum Laienspieler mehr Zeit mit Üben und Auftreten und verdient damit seinen Lebensunterhalt, wobei dies allerdings noch keine Qualitätsgarantie à la «Berliner Philharmoniker» ist. Ich will damit sagen, dass es sowohl bei Laien als auch bei Profis hauptsächlich darum geht, das Beste aus seinen Möglichkeiten herauszuholen. Dies ist das eigentliche Credo meiner musikpädagogischen Arbeit.

Besonders interessant an der Orchesterarbeit ist es, die verschiedenen Individuen mit ihren unterschiedlichen Spielniveaus zu einem möglichst homogenen Gesamtklang zusammenzuführen. Eine künstlerische Aussage zu erreichen, ist das Ziel dieser Arbeit. Nicht nur die ständige Ermunterung der Orchestermitglieder, sich stets gewissenhaft auf die Proben vorzubereiten, ist dazu erforderlich. Solche selbstverständlichen Äusserungen stellen nur die Spitze des Eisbergs dar, welcher das gesamte pädagogische «Fingerspitzengefühl» des Dirigenten beinhaltet.

Ich glaube, der entscheidende Anstoss für die so wichtige Identifikation jedes Mitglieds mit dem Orchester und dem zu spielenden Werk liegt im Umgang des Dirigenten mit den Orchesterleuten und seinem Flair, auf die Stimmungslage und die Bedürfnisse des Ensembles einzugehen. Es wird einem Leiter sicherlich nicht übel genommen, wenn er in einer harzigen Probe gelegentlich ungeduldig wird oder gar «die Zähne zeigt» und dabei einen energischeren Umgangston anschlägt, sofern dies die Situation erfordert. Entscheidend ist, dass der Dirigent nicht nur Einsatz und Identifikation fordert, sondern dass er sich auch selber einsetzt und sich mit dem Orchester und der Literatur identifiziert. Nebst klaren technischen und musikalischen Anweisungen liegt meiner Meinung nach ein grosses Potential für den Fortschritt jedes Orchestermitglieds in der Ausstrahlung, der nonverbalen Kommunikation und der Ehrlichkeit seitens des Leiters. Machen die Einzelnen Fortschritte, so macht auch das gesamte Orchester Fortschritte.

Humor und Mut sind weitere wichtige Elemente auf dem Weg zu meinem Ziel «Leistung mit Menschlichkeit». Vielfach gilt es, technische Klippen zu bewältigen, welche für einzelne Instrumentalistinnen und Instrumentalisten sehr hoch sind. In solchen Momenten pflege ich beispielsweise zu sagen: «Ich möchte, dass hier alle ‹spicato› (Bezeichnung für Springbogen bei Streichern) spielen, auch diejenigen, die es noch nicht können!» Es wäre wahrscheinlich übertrieben zu sagen, dass danach alle das ‹spicato› beherrschen. Ich meine aber, es wurde zumindest probiert und durch gelegentliches Anfängerglück das Ventil zur Bereitschaft des persönlichen Übens zu Hause geöffnet.

Ein weiterer wesentlicher Punkt in der Probengestaltung ist die Beschäftigung der Musikantinnen und Musikanten. Vielfach gibt es nicht zu verhindernde Momente des Wartens einzelner Register, während eine andere Gruppe eine problematische Stelle alleine proben muss. In solchen Situationen sage ich zum Beispiel: «Ich möchte die 1. Geigen und die Celli allein ab Takt 108, wobei alle anderen «platonisch» mitspielen!» Vielfach erstaunen beim folgenden Tuttispiel alle Register durch ein präziseres Zusammenspiel, weil die eigene Stimme vorher gedanklich integriert werden konnte.

Bis jetzt habe ich nur von meinem Agieren als Dirigent gesprochen, ohne dabei auf das Reagieren des Orchesters und dessen Bedeutung für mich eingegangen zu sein. Ich habe in meinen bisherigen zwölf Jahren als Dirigent ca. 400 Proben und etliche Orchesterkonzerte miterlebt. Ebensoviel wie ich gelehrt habe, habe ich von «meinem Nidwaldner Orchester» gelernt, und ich bin dafür sehr dankbar. Das bemerkenswerte und schöne an der Orchesterarbeit ist, dass jede Probe und jedes Konzert speziell und unwiederholbar ist. Alle Stimmungen, Episoden, Begegnungen, Gespräche und Erfolge haben mich stark geprägt und ergeben zusammengefügt ein Bild, welches das Leben in seinen verschiedenen Facetten widerspiegelt. Die Erfahrungen in menschlicher und musikalischer Hinsicht, welche ich mit den begeisterten und mit mir in Freundschaft verbundenen Musikantinnen und Musikanten machen durfte, sind für mich ein Geschenk, ein eigentlicher Glücksfall in meinem Leben. Dankbarkeit und Befriedigung begleiten mich nun seit einigen Jahren bei meiner Arbeit als Dirigent des Orchestervereins Nidwalden, und ich hoffe, es möge noch lange so bleiben …

Heinz Stöckli

«100 Jahre Orchesterverein Nidwalden – 103 Jahre Gemischter Chor Stans», neben diesen beeindruckenden Zahlen – für ihr Alter sind ja, wie man so schön sagt, die beiden Vereine noch erstaunlich rüstig und vital – sind meine bescheidenen sechs Jährchen als Leiter des Gemischten Chores und damit als «Anstands-Wau-wau», wenn sich die beiden Hundertjährigen gelegentlich ein Rendezvous gaben, nicht viel mehr als ein kurzes Intermezzo. Ich habe ein paar «Küsschen in Ehren» zwischen den beiden ehrwürdigen Greisen arrangiert – wobei offen bleiben soll, wer von den beiden Greisen die ältere Dame und wer der ältere Herr sei.

Wir haben alle die butterzarten, herzergreifend schönen Melodien, die entrückten, eindringlichen Pizziccati (fast immer messerscharf zusammen) und die packenden, schnellen Gemüter damit aufs wohligste erwärmt (Ostern und Landsgemeinde 1993 und 1996). Aber auch die festlichen Seiten mit schmetternden Trompeten kamen mit Händels Halleluja-Lobpreisungen zum Klingen. Dazwischen haben es sogar die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass sich Orchesterverein und Gemischter Chor wieder zusammentaten – ist doch das Sanctus einer gewissen Missa Brevis in C von Mozart nicht schon fast ein Balzgesang? Da ist es ja den Umständen (sprich dem Alter der Protagonisten) entsprechend nicht ganz völlig unerwartet, dass zumindest bei der zweiten Aufführung am Landsgemeindesonntag 1994 noch nicht ganz alles nach den Vorstellungen der beiden Dirigenten geriet … (Ostern war übrigens gut). Inzwischen ist natürlich alles in Minne verlaufen und ich freue mich auf weitere Aufführungen, auch der «Spatzenmesse» … !

Neben den offiziellen Rendezvous durfte ich einen Teil des Orchestervereins jeweils an Weihnachten als Begleitung und Unterstützung für den Gemischen Chor engagieren: 1991, 1992, 1994 und 1995 schwelgten wir in den honigsüssen Klängen der Lebkuchenmesse. Im Jahre 1993 wagen wir uns an die Kleine Orgelsolomesse von Joseph Haydn und 1996 wagten wir uns erfolgreich an die berühmte Pastoralmesse von Anton Diabelli heran.

Orchesterverein und Gemischter Chor – eine Liebesgeschichte? Bestimmt nicht eine stürmische, kurzlebige Love-Story, geprägt von jugendlichem Feuer und Eifersüchteleien, aber dafür eine dauerhafte, abgeklärt freudige Beziehung, geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen – eben wie zwischen zwei vitalen, lebensfreudigen älteren Leutchen.